お七夜の意味と由来

お七夜の意味や由来

お七夜とは何か

「お七夜」とは、赤ちゃんが生まれてから7日目の夜に行うお祝いのことを指します。

生まれてきた赤ちゃんの無事を願い、家族や親族で集まって名前を披露する、大切な行事です。

昔から日本では、新生児が無事に育つことを祈るためにさまざまな儀式が行われてきましたが、お七夜もそのひとつです。

生まれたばかりの赤ちゃんはとても繊細な存在なので、最初の1週間を無事に過ごすこと自体が大きな意味を持っていました。

現代でも、この伝統を大切にして、家族でささやかにお祝いをする家庭が多くあります。

七夜(おしちや)の歴史

お七夜の歴史はとても古く、平安時代にはすでに行われていたと言われています。

当時は、医療が発達していなかったため、生まれてからすぐに命を落とす赤ちゃんも少なくありませんでした。

そのため、無事に7日間を生き延びたことは大きな喜びであり、神様に感謝する大切な節目だったのです。

この時期に正式に名前をつけ、赤ちゃんを社会の一員として迎え入れる、という意味合いも込められていました。

今でも「命名式」という形で行われることがあり、地域によっては神社でお祓いを受ける場合もあります。

お七夜の由来に関する解説

「七夜(しちや)」という言葉には、「七日目の夜」という意味があります。

そこに敬意を表す「お」をつけて、「お七夜」と呼ぶようになりました。

この日には、赤ちゃんの命名書を書き、家族みんなでお祝いの食事を囲むのが一般的です。

宗教的な意味合いはそれほど強くない場合が多いですが、神棚に赤ちゃんの名前を奉納する習慣がある地域もあります。

もともとは、仏教や神道の影響もあり、赤ちゃんの誕生と健やかな成長を祈る気持ちが根底にあります。

形式にとらわれすぎず、家族それぞれのスタイルでお祝いするのが現代のお七夜の特徴といえるでしょう。

お七夜を行う日程

お七夜命名

お七夜の基本的な日程と数え方

お七夜を行うタイミングは、赤ちゃんが生まれた日を「1日目」と数え、その日を含めて7日目の夜に行うのが基本です。

たとえば、4月1日に生まれた場合、4月7日の夜がお七夜にあたります。

単純な足し算ではないので少しわかりづらいですが、「生まれたその日を1日目」としてカウントするのが正式です。

この数え方を覚えておけば、混乱せずに日程を決められますよ。

行う時期と日程の考慮

ただ、現代ではお母さんと赤ちゃんがまだ病院にいることも多く、必ずしも生後7日目ぴったりに行う必要はありません。

退院後に、家族が揃いやすい週末などに改めてお祝いするケースも増えています。

また、体調や生活リズムに合わせて無理のない日程を選ぶことが何より大切です。

「この日にやらなければいけない」という厳密な決まりはないので、赤ちゃんとお母さんの健康を最優先に考えましょう。

7日目の意味と重要性

お七夜が7日目に行われる理由には、古くから「7」という数字に特別な意味があると考えられてきた背景があります。

日本では、7は「節目」や「吉数」とされ、人生の区切りを祝う場面でよく使われてきました。

赤ちゃんが無事に7日間を乗り越えたことを祝うのは、生きる力が芽生えた証でもあり、家族にとっても大きな希望の瞬間です。

こうした意味合いを知っておくと、お七夜のお祝いもより一層感慨深いものになりますね。

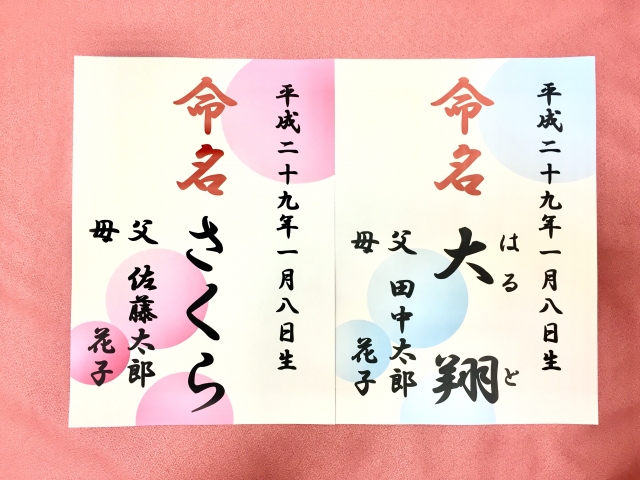

命名書の書き方

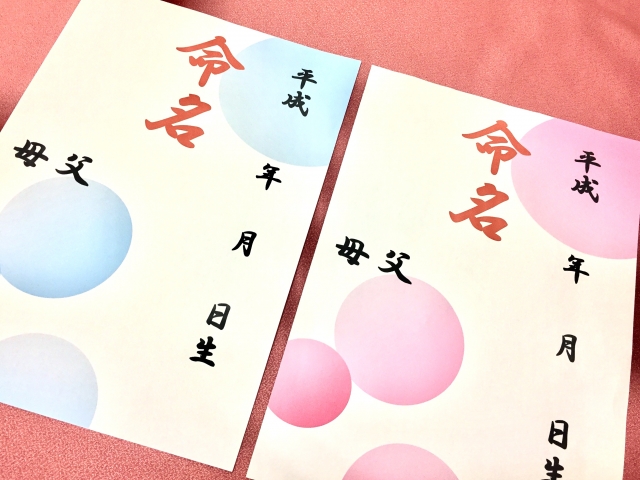

お七夜命名書

命名書の基本

命名書とは、赤ちゃんの名前を書き記したものです。

お七夜に合わせて用意し、家族や親族にお披露目します。

白い和紙に丁寧に書くのが基本ですが、最近では市販の命名書セットや、手作りできるキットも人気です。

自宅に神棚がある場合は、命名書を神棚に供えることもあります。

特別な形式にこだわらなくても、心を込めて書くことが何より大切です。

命名書の必要項目と書き方

命名書には、一般的に次の内容を記載します。

-

赤ちゃんの名前(大きく中央に)

-

生年月日

-

両親の名前(または父母のどちらか)

-

続柄(第一子など)

筆や筆ペンで、できるだけ丁寧に書きましょう。

筆の扱いが苦手でも、丁寧に書くだけでぐっときれいな印象になりますよ。

名前は中央に大きく、ほかの情報はやや小さめに配置するとバランスよく仕上がります。

最近では、パソコンでデザインして印刷するスタイルも人気ですが、手書きならではの温かみも捨てがたい魅力ですね。

特別な命名書のデザイン

せっかくの記念なので、少し特別なデザインにするのも素敵です。

たとえば、命名書のまわりに花や動物のイラストをあしらったり、家族のメッセージを添えたりするアレンジもおすすめです。

また、額縁に入れて飾れば、成長したあとも良い思い出になります。

おしゃれな命名書キットを利用すれば、初心者でも簡単に素敵な1枚を作ることができますよ。

お七夜のマナーと注意点

お七夜における一般的なマナー

お七夜はあくまでも家族の内輪のお祝いです。

豪華なパーティーを開く必要はなく、赤ちゃんとお母さんの体調を第一に考えて、無理のない範囲で行いましょう。

特に大勢を招待する場合は、体調管理や感染症対策にも十分配慮が必要です。

また、写真撮影は思い出に残るのでおすすめですが、フラッシュの使用には注意したいところです。

参加者への配慮と注意点

親族や友人を招く場合、事前に赤ちゃんやお母さんの体調について伝えておくとスムーズです。

また、手土産やお祝いを持参してくれる人もいますが、相手に負担をかけないよう「お気遣いなく」と一言添えると好印象です。

特に、生後間もない赤ちゃんはとてもデリケートな存在です。

赤ちゃんに直接触れる際には、手洗いや消毒を徹底するなど、マナーを守ることが大切です。

神棚への奉納について

家に神棚がある場合は、命名書を神棚に奉納することが伝統的なスタイルです。

奉納の際には、簡単なお祈りをして、赤ちゃんの無事と健やかな成長を願います。

神棚がない場合でも、命名書を家の中の清らかな場所に飾るだけでも十分です。

大切なのは、赤ちゃんの誕生を心から喜び、祝福する気持ちです。