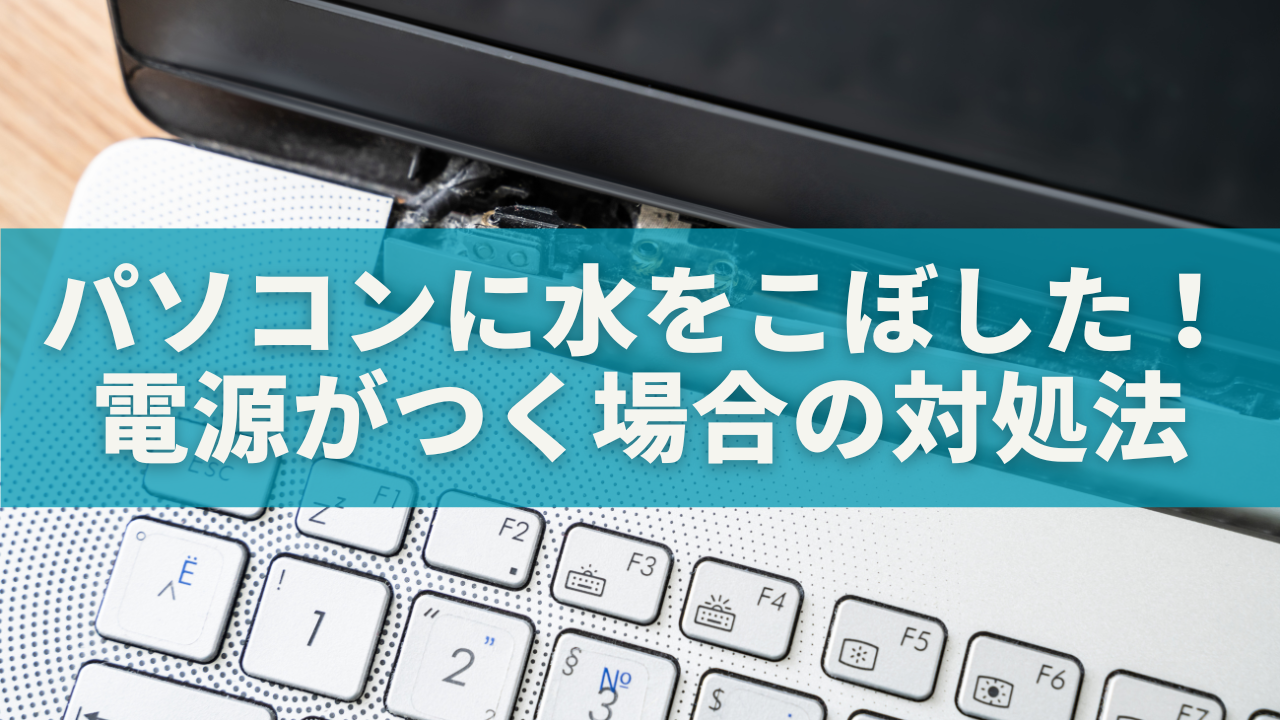

水をこぼしたパソコンが故障するメカニズムとは?

ショート・腐食・基板損傷の仕組みを解説

パソコン内部に水が侵入すると、マザーボードや各種回路に水分が触れ、電気の流れが異常を起こします。これにより“ショート”が発生し、即座に故障へとつながる可能性があります。特に、通電中に水が入ると、わずかな水分でも一気に部品同士が短絡し、回路が焼けることがあります。

また、水が完全に乾かずに残っていると、時間とともに内部の基板や接続端子に”腐食”が広がります。腐食が進行すると、金属部分が酸化・劣化し、通電不良や接触不良が起きやすくなり、最悪の場合パソコン全体の動作に支障が出る可能性もあります。特に塩分や糖分を含む飲み物をこぼした場合、腐食の進行はさらに早まります。

こうしたダメージは見た目では判断しづらく、起動直後には異常がなくても、数日~数週間後に突然パソコンが動かなくなる「遅延故障」につながる危険があります。たとえ乾いているように見えても、目に見えない内部の損傷が進んでいる可能性を常に念頭に置くべきです。

ノートパソコンとデスクトップで異なる水濡れリスク

ノートパソコンは本体とディスプレイ、キーボードが一体となっているため、液体がキーボード部分から内部に直通しやすく、マザーボードやストレージに直接影響を与えやすい構造になっています。水の浸透によって複数の部品が一度に故障するリスクが高く、修理費用も高額になりがちです。

一方で、デスクトップパソコンはキーボードやマウス、モニターが独立しており、本体に直接水がかかるケースは限定的です。万一、キーボードに水をこぼしても、本体自体に影響が出ない場合が多いため、修理や交換が比較的容易です。ただし、本体上部に水をこぼした場合は、ノートパソコン同様の危険があるため注意が必要です。

【要注意】電源が入る=安全ではない!水濡れパソコンの落とし穴

なぜ電源が入っても安心できないのか?隠れた故障の可能性

電源が入る=無事と思いがちですが、実際にはすでに部品が損傷している場合があります。一時的に動作しても、数日後に不具合が出ることも少なくありません。たとえば、マザーボードやメモリ、ストレージに微細な腐食が発生している場合、最初は問題がなくても、使用のたびに熱や電流の影響で徐々に症状が悪化する恐れがあります。

さらに、通電によって水分が加熱され、内部で蒸発→再結露することで、別の箇所にもダメージが波及することがあります。つまり、一度でも水に濡れた状態で通電したパソコンは、その時点で”爆弾を抱えた”状態になっているといっても過言ではありません。

「遅延故障」とは?水濡れが引き起こす時間差トラブルの正体

水に濡れたパソコンは、数日〜数週間後に突然故障する「遅延故障」を起こすことがあります。これは内部の腐食や錆びが徐々に進行するためで、目に見えないリスクをはらんでいます。たとえば、通電直後は正常に見えていたものの、1週間後にキーボードが反応しなくなったり、急に画面がブラックアウトするといったケースがあります。

また、腐食が進むとパーツの接点や配線の電気抵抗が増し、それによって熱が発生しやすくなります。これがさらなる劣化を引き起こし、最終的には起動すらしなくなることも。まさに”じわじわと壊れていく”のが遅延故障の怖さです。

パソコンに水をこぼした直後の正しい初期対応マニュアル

すぐやるべき応急処置|電源を切る・水分を拭き取る・乾燥方法

- すぐに電源を切る(バッテリーが取り外せる場合は外す)

- 感電やショートを防ぐため、まず最優先で行うべき行動です。ノートパソコンの場合、電源ボタンの長押しで強制終了するのが確実です。

- ケーブルや周辺機器をすべて取り外す

- マウス、USB機器、SDカード、外付けHDDなどもすべて外してください。周辺機器が濡れていなくても、接続部から内部に水が回っている可能性があります。

- 表面の水分をやわらかい布で優しく拭き取る

- キッチンペーパーやティッシュではなく、繊維の少ない柔らかい布を使用しましょう。キーボードの隙間や通風口など、水がたまりやすい場所を重点的に。

- 本体を逆さにして内部の水分をできるだけ排出

- 画面を開いて”V字型”にして逆さにするのが効果的です。可能であればキーボード面を下にして立てかけ、水が自然に落ちるようにしましょう。

- 風通しのよい場所で乾燥させる(数日間)

- 最低でも48時間以上は乾燥時間を確保してください。乾燥剤(シリカゲルなど)を使うことで、より早く安全に水分を吸収できます。密閉容器にパソコンと乾燥剤を一緒に入れるのもおすすめです。

絶対にNGな対応例|故障を悪化させる間違った行動とは?

- 電源を入れて確認しようとする

- ドライヤーなどで強制的に乾かす

- パソコンを振って水を出そうとする

- 太陽光に当てて乾かす

- USBやHDMIなどの端子に息を吹きかける

これらの行動は、逆に水を深く浸透させたり、熱で部品を痛めるリスクがあります。とくにドライヤーの熱は基板やプラスチック部品を変形させる恐れがあるため、絶対に避けてください。

乾かすときの注意点と安全な乾燥方法

自然乾燥・乾燥剤・扇風機の活用方法と注意点

自然乾燥はもっとも安全で確実な乾燥方法です。まずはパソコンを通気性の良い場所に置き、キーボード面を下にして立てかけるようにしておくと、内部に残った水分が重力で自然に抜けていきます。最低でも48〜72時間以上の乾燥時間を確保するのが望ましく、時間が許す限り長く乾燥させることが安全です。

加えて、乾燥剤(シリカゲルや乾燥用パック)を活用することで、空気中の湿気だけでなく、パソコン内部の微細な水分も効果的に除去することが可能です。密閉できる大きなジッパーバッグやプラスチック容器にパソコンと乾燥剤を一緒に入れて密封すると、より高い乾燥効果が得られます。

扇風機の風を当てるのも有効ですが、風量は”弱”か”中”程度にとどめ、長時間にわたり連続送風を行うことがポイントです。風が当たることで水分の蒸発速度が上がりますが、強風や温風は逆に部品を傷つけたり、風によってホコリを内部に押し込むリスクがあるため避けましょう。

ドライヤーや加熱はNG!やってはいけない乾燥方法

ドライヤーの熱風や電子レンジ・ヒーターの使用は厳禁です。高温により基板が歪んだり、部品が壊れる可能性があります。特にドライヤーの強風や高熱は、キーボード下のフィルムケーブルやプラスチック部品の変形・溶解を招く恐れがあります。また、電子レンジでの加熱は火災や爆発の危険があり、絶対に行ってはいけません。短時間で乾かしたいという気持ちは理解できますが、結果的に修理不可能なダメージを与えてしまう可能性が高いため、焦らず時間をかけた自然乾燥が最も確実で安全な方法です。

電源がつく状態でも安心できない理由と見逃しやすい異常チェック

【セルフチェックリスト】音・画面・キー入力などの確認ポイント

- 起動音に異常はないか?通常時とは異なるビープ音や、音が出ないなどの症状も異常のサインです。

- 画面が点灯しているか?表示が乱れていないか?液晶の発色やバックライトの明るさに変化がないかも確認しましょう。

- キーボードやマウスの操作が正常に反応するか?一部のキーだけ反応しない、マウスが途切れがちになるなどの症状も注意が必要です。

- ファンの音が異常に大きくないか?動作音が異常に大きくなっていたり、風量が強く感じられる場合は、内部の温度異常が起きている可能性があります。

- スピーカーやイヤホン端子から音が正常に出るか?

- USBポートやSDカードスロットが正しく認識されるか?

「時間差で壊れる」前兆を見抜くサインとは?

- 突然フリーズや再起動が増える:動作が急に不安定になるのは、内部回路の腐食やショートが進んでいる証拠です。

- キーボードの反応が遅くなる:入力ラグが発生する、特定のキーが入力されないなどの微細な異常にも注意。

- 画面にノイズや線が出る:グラフィック関連の基板や接続ケーブルが劣化している場合に見られる症状です。

- Wi-FiやUSB接続が不安定になる:ネットワークや外部機器の接続不良は、基板の腐食や端子のサビが原因の可能性があります。

- ソフトの動作が重くなる、予期せぬエラーが頻出する:OSレベルでの不調が起きている可能性もあり、見過ごさずログを確認しましょう。

- バッテリーの持ちが極端に悪くなる、充電が不安定:バッテリー制御回路に支障が出ている可能性があります。

自己判断は危険!プロに修理を相談すべきケースとは

修理を依頼すべき判断基準とタイミング

以下に該当する場合は早急に修理専門業者へ相談を:

- 電源は入るが動作が不安定

- 例:動作が遅い、アプリが開けない、フリーズが頻発するなど

- 起動後に異音や異臭がする

- 焦げ臭いにおいや、パチパチという異音がする場合は内部でショートが起きている危険性が高いです

- 重要なデータが保存されている

- 特に業務データや思い出の写真など、失いたくない情報がある場合は早めにバックアップ・復旧処理を依頼しましょう

- 水をこぼした後に一度でも通電した場合

- 状態が悪化している可能性が高いため、時間をおかずに対応するのが望ましいです

- 濡れてから長時間放置していた場合

- 放置によって腐食やカビが発生していることもあり、自己修理では限界があります

メーカー保証・火災保険・動産保険の適用ポイント

水濡れはメーカー保証の対象外になるケースが多いため、購入時に加入した保証サービスや延長保証の内容を再確認しましょう。水濡れ事故が”偶発的事故”として扱われる火災保険や家財保険、または動産総合保険などでは、一定条件下で補償される場合があります。保険金申請には、事故の発生日や状況説明、写真の添付などが必要になるため、あらかじめ準備しておくとスムーズです。クレジットカード付帯の保険や、企業であればリース契約中の補償内容も要チェックです。

データ復旧サービスの選び方と注意点

信頼できる業者を選ぶポイント:

- 物理損傷対応が可能か

- 水濡れによる故障は物理障害と論理障害の両方が起こり得るため、どちらにも対応している業者が理想です

- 初期診断無料か

- 無料で診断・見積もりを出してくれるかどうかを確認しましょう。見積後のキャンセル可否も重要です

- 成功報酬型の料金体系か

- データが復旧できなければ費用が発生しない「成果報酬型」の料金体系であれば、リスクが少なく安心です

- セキュリティ体制が整っているか

- 取り扱うデータが個人情報や業務情報の場合、プライバシー管理や情報保護の体制が整っているかを必ず確認しましょう

- 口コミ・実績が豊富か

- 利用者のレビューや企業の実績を確認し、安心して依頼できる業者かどうか見極めましょう

メーカーや修理業者に相談する際の注意点と準備

修理費の目安と見積もりのチェックポイント

- 水濡れ対応の修理は3万円〜10万円が相場

- 修理前の見積もり確認を必ず行う

- “分解費”や”診断料”が別途かかることも

事前に準備すべき情報とトラブル防止策

- 購入日や型番、保証書の有無

- 水をこぼしたタイミングと状況のメモ

- 事前に写真を撮影しておくと安心

パソコン水濡れ時によくある質問(Q&A)

Q. 乾いたらそのまま使っていいの?

A. 見た目が乾いていても、内部には目に見えないレベルで水分が残っている場合があります。また、乾燥中に腐食が進んでしまっているケースもあるため、”乾いている=安全”とは言い切れません。最低でも2〜3日間の自然乾燥を行ったうえで、できるだけ電源を入れず、修理業者など専門の知識を持ったプロに確認してもらうのが安全です。

さらに、水に含まれるミネラルや糖分(コーヒーやジュースなどをこぼした場合)は、乾いた後でも基板上に残留し、長期的な故障の原因になります。自己判断で再起動すると、腐食箇所でショートが起こり、完全に動かなくなるリスクがあるため、慎重な対応が求められます。

Q. 外付けキーボードやマウスも壊れる?

A. 外付けの周辺機器も、接続端子部分や回路に水が浸入していた場合は故障する可能性があります。特にUSB接続部やBluetoothモジュールなどは水に弱く、内部の通電部分にダメージがあると動作不良やショートを起こす原因になります。

水に濡れた周辺機器は、まずしっかりと乾燥させたうえで、別のパソコンやデバイスでテストを行うことをおすすめします。また、USBハブや延長ケーブルを使って接続テストをすれば、万が一のショートによる本体へのダメージも防ぐことができます。高価な周辺機器であれば、念のためメーカーや販売店に相談してから使用を再開すると安心です。

まとめ|電源がつくからと油断せず、正しい対応と判断を

水をこぼしてもパソコンが動いていると、つい「無事だった」と思い込んでしまいがちです。しかし、内部では目に見えないレベルで腐食やショートのリスクが進行していることが多く、予兆なしに突然動かなくなるケースも少なくありません。こうした”見えないトラブル”を未然に防ぐには、最初の段階でどれだけ冷静かつ正確な対応を行えるかがカギになります。

本記事で紹介したように、適切な初期対応(電源オフ、水分除去、自然乾燥)、自己判断を避けたプロへの相談、異常のセルフチェックなど、複数のステップを丁寧に踏むことで、機器とデータの両方を守ることができます。また、保険や保証制度の確認、データ復旧業者の利用検討など、万が一の備えも重要です。

パソコンは日常や仕事に欠かせない存在だからこそ、トラブル発生時には焦らず落ち着いて行動することが何より大切です。電源が入るからといって決して油断せず、目に見えないリスクを意識したうえで、慎重な判断と対応を心がけましょう。